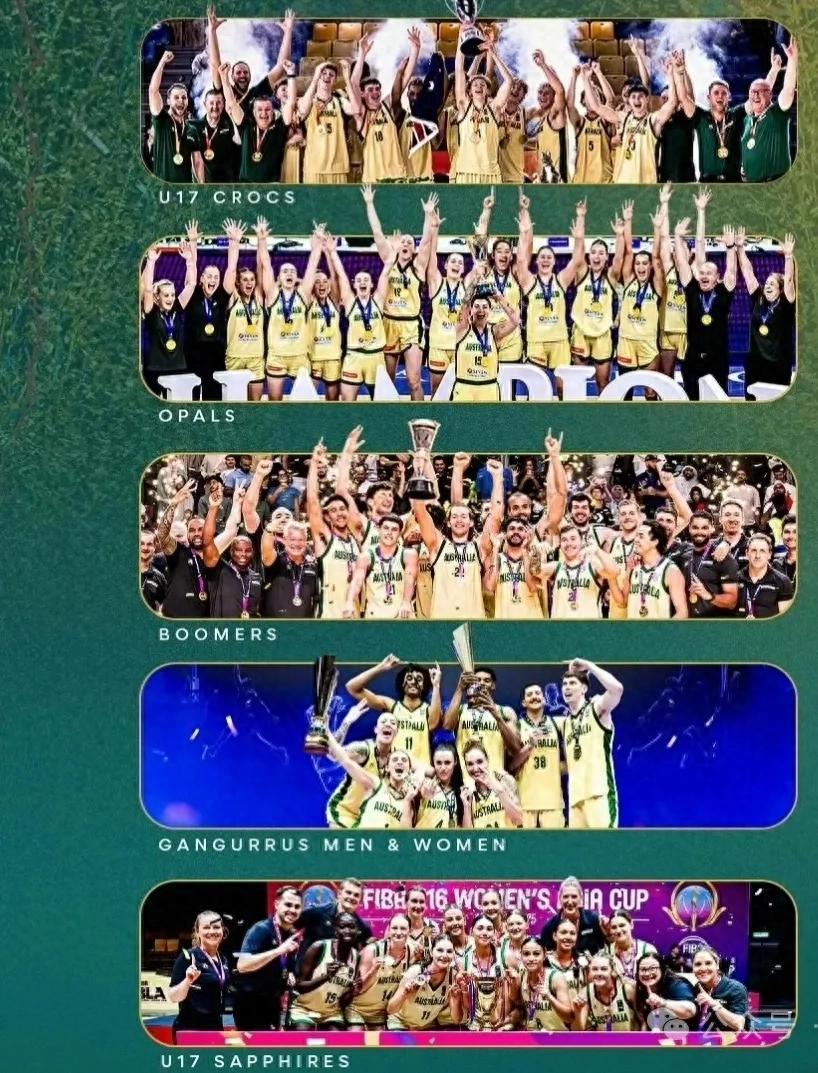

“6支球隊,6個亞洲盃冠軍,從三人籃球到我們的成年和青少年項目,澳大利亞取得了全面勝利-在今年的亞洲盃每個項目中都奪得了金牌!”

澳大利亞籃協曬出了這麼一張照片,並且配文道。

競技體育,就是拿成績說話。

回溯過去這10個月的亞洲籃球大賽,人家確實有炫耀的資本。

一個來自大洋洲的國家,統治了亞洲籃球。

3月底三人籃球亞洲盃(男籃兩連冠,女籃三連冠);7月中下旬女籃亞洲盃(歷史首次亞洲盃奪冠)

8月中上旬男籃亞洲盃(三連冠);9月初U17男籃亞洲盃(四連冠)

9月底U17女籃亞洲盃(四連冠)。

屏幕前一定有兄弟有疑問:“澳大利亞和新西蘭他們都不是亞洲國家,怎麼來參加我們的比賽來了?”

有必要講講原因。

大洋洲僅有澳大利亞、新西蘭兩支強隊,其餘多爲籃球基礎薄弱的小國(面積也小,比如斐濟、湯加),賽事長期缺乏競爭性。

澳大利亞曾包攬22屆大洋洲錦標賽中的19次冠軍。這種“一家獨大”的局面限制了澳大利亞的競技提升和商業價值開發。

國際籃聯就想着,啓動全球賽事整合,將亞洲與大洋洲合併爲“亞太區”,目的是優化資源配置、擴大賽事規模與影響力。

另外一點,亞洲擁有龐大人口基數和快速增長的籃球市場,但整體競技水平偏低。

FIBA希望通過引入強隊激活亞洲籃球生態,等於是加入一條鯰魚,提升賽事觀賞性和商業價值,此舉也延續了澳大利亞足球(2006年入亞)和排球(1975年)的三大球“入亞”策略。

當時這個決定是引起了很多亞洲國家不滿的,道理很簡單:澳大利亞太強了(一起加入的還有新西蘭)。

確實強大。

咱更多瞭解男籃,就以此爲例。

澳大利亞男籃於2017年正式加入亞洲籃球聯合會(FIBA Asia),

同年參加第一屆男籃亞洲盃,並在決賽中戰勝伊朗,首次參加就登頂。

2022年,第二屆男籃亞洲盃,澳大利亞戰勝黎巴嫩成功衛冕。

2025年,第三屆男籃亞洲盃,澳大利亞戰勝中國實現三連冠。

澳大利亞男籃成年隊在亞洲一共打了57場比賽,戰績是53勝4負。

輸的4場比賽,其中有一場輸的是新西蘭,有一場是棄權,實際輸給亞洲球隊的場次只有日本和伊朗,也是六年前了。

近兩屆亞洲盃決賽,他們贏阿拉基領銜的黎巴嫩2分,贏中國隊1分。

今年,他們躲過了胡明軒的最後一發子彈...這是讓中國球迷遺憾的。

咱都知道,打亞洲盃這種無關奧運會名額的比賽,澳大利亞的NBA球員是不會參與的,今年我們打的是二隊,這是事實。

吉迪、丹尼爾斯、蘭代爾、艾克薩姆、塞布爾、杜普-里斯、約什-格林包括FIBA大爹米爾斯,都沒有參與。

但是,不妨礙他們拿冠軍。

澳大利亞男籃的強大,不光體現在成年男籃的層面。

前段時間的U17男籃亞洲盃,他們夢之隊的風采。6場比賽不僅取得全勝,一共贏了315分,場均淨勝對手超過了50分。

中國男籃決賽輸他們27分,你可能會覺得接受不了?澳大利亞隊在半決賽中以101-36狂勝日本隊...

給我最大的觀感是,那身體差距就決定了這球沒法弄。

決賽的籃板球對比,中國隊以30-60,被完爆。

這就是澳大利亞籃球的壓制力。

但推文的最後,大夥必須要明確的一點是,澳大利亞和新西蘭入亞後,奧運會名額改爲“世界盃亞洲球隊最佳戰績”產生。

也就是說,中國男籃無緣過去兩屆奧運會,不是因爲打不過強大的澳大利亞,哪怕有姚明的時候,打對面也費勁。

這個道理就好比高考,你考不上二本,從來都不是因爲最後一道數學大題不會...

中國籃球是世界盃成績比不過伊朗(東京奧運會,伊朗和東道主日本代表亞洲參加)、日本(巴黎奧運會,亞洲最好成績),導致去不了奧運會...